Romanticismo en Colombia: contexto, características, obras y autores

By Daniel Sepúlveda

El romanticismo en Colombia fue una corriente literaria y artística del siglo XIX que, aunque recibió influencias europeas, adquirió rasgos propios al dialogar con la realidad política y social de un país en proceso de formación. En el centro estuvieron la subjetividad, la libertad creadora y la búsqueda de una identidad nacional que integrara paisajes, costumbres y tensiones históricas. Esta adaptación local explica por qué el romanticismo colombiano no fue un simple “trasplante” de modelos europeos, sino una elaboración que incorporó experiencias y sensibilidades propias.

En Colombia, el romanticismo coincidió con una agenda cultural de nación: la exaltación de lo popular, la reivindicación del paisaje como espejo de los afectos y la fusión con el costumbrismo. De este cruce surgió un repertorio temático que osciló entre el amor idealizado, el desengaño, la religiosidad y el examen del destino humano, a la par de una mirada crítica sobre la vida social. Autores como Jorge Isaacs, Rafael Pombo, José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía, Candelario Obeso y Julio Flórez consolidaron esa voz.

Contexto histórico y político (1810–1880)

Independencia, disolución de la Gran Colombia y búsqueda de orden (1810–1842)

La ruptura con el orden colonial inicia en 1810 y, tras las campañas de independencia, el proyecto de Gran Colombia se disuelve en 1830–1831. En su lugar surge la República de la Nueva Granada, que encara la tarea doble de construir instituciones y pacificar un territorio heterogéneo. Entre 1832 y 1843 se suceden nuevas cartas constitucionales (1832, 1843), señal de ensayo-y-error para dar forma al Estado y sus poderes. Esa fragilidad institucional crea, para los escritores, una escena de reflexión cívica: la patria no es solo un tema literario, sino un problema en curso que exige lenguajes y símbolos propios.

La Guerra de los Supremos (1839–1842) cristaliza las tensiones entre centro y regiones. Lo que comienza como disputa por la clausura de conventos menores deriva en una cadena de rebeliones regionales lideradas por “jefes supremos”, con rechazo al centralismo bogotano. El conflicto deja miles de muertos y confirma la inestabilidad del nuevo Estado. Para la literatura, el resultado es un tono que alterna exaltación patriótica, crítica social y melancolía: rasgos que vertebran la primera sensibilidad romántica.

Liberalización, esfera pública y nuevos choques (1840s–1860)

Durante los años 1840–1850 se expande la esfera pública: periódicos, tertulias y folletos multiplican la discusión política y cultural, y con ello la circulación de poemas, crónicas y novelas por entregas. La Constitución de 1853 ensancha libertades —como prensa y juicio por jurados— y acelera la politización de la sociedad, aunque no sin tensiones: procesos como el del periódico El Alacrán (1849) muestran los límites y disputas de esa libertad de imprenta. Este ecosistema mediático ofrece al romanticismo foros y lectores, y moldea su prosa y su lírica hacia un registro más cercano a la controversia cívica.

En lo político, el péndulo entre proyectos liberales y conservadores no se detiene. A la Confederación Granadina (1858) le seguirá la guerra civil de 1860–1862, cuyo desenlace abre paso al experimento federal más radical en la historia del país. El desgaste de la guerra y la fragmentación regional alimentan en la literatura una sensibilidad que combina afecto por lo local (regiones y costumbres) con la pregunta insistente por la viabilidad de la nación.

Federalismo radical y “Estados soberanos” (1863–1878)

La Constitución de Rionegro (1863) funda los Estados Unidos de Colombia y lleva el federalismo al límite: nueve estados con amplísima autonomía —capacidad de levantar ejércitos, legislar, y configurar sus propios regímenes electorales—; un presidente federal débil, con periodos de dos años y sin reelección inmediata; y un catálogo robusto de libertades civiles. La descentralización abre márgenes para agendas culturales regionales y refuerza el interés literario por “lo propio”: hablas, tipos sociales, fiestas, paisajes y economías locales se convierten en materia de arte y discusión pública.

Ese clima de autonomías también acentúa conflictos. La tensión Iglesia-Estado, la educación y la hegemonía regional alimentan choques intermitentes que culminan, más tarde, en la guerra de 1876–1877 (“guerra de las escuelas”). En paralelo, el periodismo cultural vive un auge: la tertulia-revista El Mosaico (1858–1872) actúa como usina de “literatura nacional”, serializando novelas y difundiendo cuadros de costumbres que fijan un archivo de escenas y hablas. Ese sustrato material —prensa, lectores, circuitos— es el que permite que el romanticismo colombiano ancle su subjetividad en un mundo social reconocible.

Hacia la Regeneración (desde 1880) y el cierre del ciclo

El agotamiento del federalismo radical desemboca en la Regeneración liderada por Rafael Núñez y la Constitución de 1886, que recentraliza el poder y reordena la relación con la Iglesia. Aunque este giro rebasa por poco el marco temporal del romanticismo clásico, explica su “salida” histórica: cambia el horizonte institucional y cultural en el que había prosperado. En literatura, la transición se traduce en la pervivencia de un romanticismo tardío de gran popularidad (como en Julio Flórez) y en el avance de formas más observacionales que dialogan con el realismo y, luego, con el modernismo.

En suma, entre 1810 y 1880 Colombia vive un laboratorio político —independencia, constituciones sucesivas, guerras civiles, federalismo— que obliga a los escritores a pensar la patria como tarea y problema. La literatura romántica colombiana surge y se modela en ese vaivén: sentimental, sí, pero también cívica; enamorada del paisaje, pero atenta a las costumbres y a la pedagogía pública que permitirían imaginar una nación común.

Dos corrientes del romanticismo colombiano

Primera corriente (1830–1860)

Se enmarca en los años de anarquía y búsqueda de orden tras la independencia. Los autores procedentes del neoclasicismo mantuvieron aún rasgos formales de esa tradición, pero con un fuerte énfasis patriótico y cívico. En este grupo suelen incluirse José Eusebio Caro, Julio Arboleda y Gregorio Gutiérrez González, quienes proyectaron en su obra tensiones ideológicas y debates públicos del periodo.

Segunda corriente (1860–1880)

Acompaña la organización del Estado nacional y muestra una estética más depurada e introspectiva, con melancolía, reflexión identitaria y mayor libertad formal. Aquí se ubica la publicación de María (1867) de Jorge Isaacs, considerada obra cumbre por articular amor idealizado, paisaje simbólico y crítica social, junto con poetas como Rafael Pombo, Epifanio Mejía, Candelario Obeso, Miguel Antonio Caro y Julio Flórez.

Rasgos, Características y temas clave del Romanticismo en Colombia

Subjetividad e intimismo

El romanticismo colombiano pone al individuo en primer plano: el yo que siente, recuerda y se interroga. La experiencia amorosa —frecuentemente idealizada—, la nostalgia por la infancia o la tierra, y la conciencia del dolor aparecen como motores de la creación. La primera persona se vuelve un laboratorio afectivo donde la escritura intenta fijar lo inefable: la alegría fulgurante, el desengaño, la ausencia.

Al mismo tiempo, esa subjetividad no es evasión pura: funciona como forma de conocimiento. A través de cartas, poesías íntimas y narraciones confesionales, los autores examinan dilemas morales y existenciales (fe/duda, libertad/destino), utilizando el sentimiento como lente para pensar el mundo social.

Libertad formal y ruptura con el neoclasicismo

Frente a la norma y el decoro neoclásicos, el romanticismo privilegia la libertad creadora. Se experimenta con metros y ritmos, se alternan tonos —del civil al elegíaco— y se ensayan estructuras menos rígidas en la prosa. La prioridad no es la “regla”, sino la eficacia expresiva: que la forma acompañe la emoción y el pensamiento.

Esta ruptura no significa ignorar la tradición, sino reusarla: muchos escritores formados en retórica clásica “aflojan” el corsé formal para dar cabida a inflexiones coloquiales, musicalidad interna y una dicción más cercana a la oralidad regional.

Nacionalismo y exaltación de lo popular

La literatura se convierte en un espacio de construcción simbólica de la nación. El interés por “lo propio” se manifiesta en la recuperación de voces, bailes, coplas, oficios y hablas regionales. No es solo folclor decorativo: es una afirmación de pertenencia en un país que está definiendo su mapa político y cultural.

La figura del “pueblo” —campesinos, bogas, artesanos— deja de ser un telón de fondo y gana centralidad narrativa y lírica. Desde allí se dignifican prácticas y saberes locales, y se cuestionan jerarquías sociales heredadas de la colonia.

Naturaleza como correlato emocional (y social)

El paisaje colombiano no funciona únicamente como escenario; actúa como espejo del ánimo y mediador de sentido. Montaña, río, valle o llanura traducen emociones —serenidad, angustia, deseo—, pero también condensan tensiones sociales: hacienda, esclavitud, movilidad, modernización.

Esta “poética del paisaje” otorga a la geografía un papel activo en la narración y la lírica. El lector no “contempla” un fondo bonito: ingresa a una atmósfera afectiva donde clima, vegetación y topografía participan de la trama y la reflexión.

Vida, muerte y destino

El tema del destino atraviesa el romanticismo colombiano: amores imposibles, enfermedades súbitas, separaciones que parecen dictadas por una fuerza que excede la voluntad. La muerte se representa menos como final biológico que como límite ontológico, llamado a pensar el sentido de la existencia.

Esta meditación no se agota en el pesimismo: a menudo impulsa una ética del cuidado (de la familia, la amistad, la lealtad) y abre un espacio para la compasión, la memoria y el rito —dimensiones que la literatura explora con un lenguaje de intensidad contenida.

Religiosidad, filosofía y crisis de creencias

Muchos autores formulan preguntas religiosas y filosóficas con una sensibilidad moderna: ¿qué lugar ocupa Dios ante el sufrimiento?, ¿cómo reconciliar fe y razón?, ¿qué sentido tiene la libertad si el destino insiste? La poesía y el ensayo breve funcionan como lugares de exploración metafísica.

Este registro no es homogéneo: conviven poemas de intensa devoción con otros de duda y melancolía. La tensión entre tradición católica, liberalismo político y nuevas ciencias produce una constelación de textos donde la espiritualidad es, a la vez, refugio y problema.

Fusión con el costumbrismo (humor, sátira y crítica social)

En Colombia, romanticismo y costumbrismo se entrelazan de forma distintiva. El retrato de “tipos” y escenas cotidianas —la fonda, el mercado, la faena agrícola— aporta una base etnográfica que ancla la emoción en lo concreto. El humor y la sátira permiten criticar vicios sociales sin renunciar al tono afectivo.

Esta mezcla ensancha el repertorio: a la elegía y la oda se suman viñetas y cuadros de costumbres que exhiben habla regional y situaciones verosímiles. El resultado es una literatura capaz de conmover y, a la vez, de intervenir en debates sobre educación, civismo, religión o economía.

Lenguaje, musicalidad y oralidad

El romanticismo colombiano privilegia una dicción musical, con aliteraciones, paralelismos y encabalgamientos que acompañan la curva emocional del texto. La musicalidad no es ornamento: organiza el sentido y marca el tempo de lectura.

Junto a ello, la incorporación de giros regionales y ritmos populares acerca la literatura a la oralidad. Esta operación legitima voces históricamente subalternizadas y enriquece el castellano literario con léxicos y cadencias locales.

Imaginarios de región y pertenencia

En un país de geografías contrastadas, la literatura romántica construye “países interiores”: Antioquia, el Valle del Cauca, la Sabana de Bogotá, la ribera del Magdalena se vuelven centros imaginarios con identidad propia. La región es, a la vez, lugar de arraigo y prisma para mirar la nación.

Estos imaginarios fortalecen la idea de comunidad y aportan a la cartografía simbólica del país. La crítica ha visto aquí uno de los aportes mayores del romanticismo: nombrar, con detalle y afecto, territorios que la política tardaría décadas en integrar.

Inclusión de voces populares y racializadas

La sensibilidad romántica, al abrir la puerta a lo popular, también habilita la entrada de voces afrodescendientes y mestizas. Ritmos, hablas y experiencias marginadas encuentran registro poético y visibilidad pública.

Este gesto no solo diversifica la representación, sino que cuestiona jerarquías culturales y amplía la noción de “lo nacional”. Desde allí se prepara el terreno para discusiones posteriores sobre ciudadanía, raza y modernidad en la literatura colombiana.

Naturaleza y simbolismo en Colombia

A diferencia de algunos referentes europeos donde “la naturaleza” aparece como regreso a lo primigenio, en Colombia el paisaje se carga de afectos y se vuelve espejo de los estados de ánimo. Así, valle, montaña y río no son meros fondos, sino correlatos de la memoria, la nostalgia o la angustia del sujeto. Este uso del entorno, frecuente en la lírica y la narrativa, configura una sensibilidad en la que la geografía nacional adquiere voz.

El caso paradigmático es María, donde el Valle del Cauca y la hacienda El Paraíso se leen como escenarios de un amor trágico, pero también como dispositivos simbólicos que condensan tensiones sociales (familia, esclavitud, movilidad) y emocionales. Esa “poética del paisaje” fue reconocida por la crítica hispanoamericana y por la tradición cultural colombiana que ha preservado ediciones, manuscritos y espacios asociados a la novela.

Romanticismo y costumbrismo: una fusión local

El costumbrismo en Colombia fue, ante todo, un método de observación y de escritura que quiso fijar, con detalle, las prácticas, hablas y escenas de la vida cotidiana: oficios, fiestas, indumentarias, ritos y paisajes sociales. Su pieza básica fue el “cuadro de costumbres”, un texto breve que combina mirada etnográfica, tipificación y, con frecuencia, moraleja o posicionamiento cívico. En el contexto hispanoamericano del siglo XIX, la poética costumbrista funcionó como bisagra entre la sensibilidad romántica y el posterior impulso realista: hacía legible lo nacional sin renunciar al pathos, pero empujaba hacia una representación más “documental” del mundo social.

En Colombia, el costumbrismo se consolidó en periódicos y revistas literarias que ampliaron el público lector y dieron formato estable a estas prácticas. El caso paradigmático es El Mosaico (Bogotá, 1858–1872), tertulia y publicación dirigida por José María Vergara y Vergara y Eugenio Díaz Castro, que difundió poemas, biografías y, sobre todo, cuadros de costumbres como proyecto de “literatura nacional”. Allí se serializaron y discutieron obras que hoy consideramos claves del siglo XIX, y se creó una red de autores y lectores que puso en circulación un repertorio de escenas, tipos y hablas colombianas.

La operación editorial de Vergara y Vergara cristalizó en el Museo de cuadros de costumbres y variedades (1866), una antología monumental que reunió 97 textos breves y la primera impresión completa de Manuela (Eugenio Díaz). El volumen —reeditado críticamente por universidades colombianas— muestra con nitidez el programa: organizar el archivo de “lo nacional” y, a la vez, fijar una gramática cultural donde religión, lengua y usos compartidos definieran la comunidad imaginada del país. Esta empresa, de sesgo conservador en su diseño cultural, dio herramientas formales y temáticas de las que el romanticismo colombiano se alimentó para encarnar sus emociones en situaciones verosímiles.

Un ejemplo de cómo el costumbrismo alimenta al romanticismo es Manuela (1856; entregas en El Mosaico desde 1858; edición parisina de 1889). La novela describe minuciosamente trajes, bailes, ritos y paisajes bogotanos y rurales; esa textura costumbrista vuelve creíbles los conflictos sentimentales y cívicos, y ancla la emoción romántica en escenas sociales concretas. Por eso la crítica la considera la mejor “novela nacional” previa a María y un laboratorio donde se cruzan lengua coloquial, oralidad y construcción de identidad. En términos de forma, su serialización en prensa y su estilo cercano al habla popular muestran cómo el medio periodístico moldeó decisiones estéticas de la prosa romántica.

El costumbrismo también amplió el mapa de voces que podían entrar al canon. Candelario Obeso, con Cantos populares de mi tierra (1877), incorporó ritmos y léxicos de los bogas del Magdalena, desplazando el foco desde la élite letrada hacia sujetos populares y afrodescendientes. Esa irrupción reconfiguró la sensibilidad romántica: el dolor, la nostalgia o la alegría ya no se enuncian solo desde el salón urbano, sino desde el río, el puerto y la faena. En clave de nación, el romanticismo encontró en Obeso una vía para profundizar su promesa de representar “lo propio”, complejizando la identidad con registros raciales y regionales específicos.

Por su parte, Gregorio Gutiérrez González llevó el programa costumbrista al terreno de lo “didáctico-poético” con Memoria del cultivo del maíz en Antioquia (1866). El tema agrícola —siembra, técnicas, habla regional— se convierte en materia estética, y el paisaje andino, en archivo de saberes. Esta alquimia entre saber práctico y poesía dotó al romanticismo de un horizonte concreto para sus correlatos emocionales: la montaña o el surco ya no solo reflejan sentimientos; son marco de trabajo, economía y comunidad. Así, el pathos romántico se hace legible dentro de un ecosistema social y productivo reconocible.

En el plano ideológico, el costumbrismo operó como tecnología de nación: seleccionó usos, depuró lenguajes, codificó cortesías y moduló moralidades públicas. Esa “pedagogía de lo cotidiano” dio al romanticismo colombiano materiales simbólicos para articular emoción y civismo: la añoranza, el amor imposible o la melancolía se sitúan en veredas, fondas, parroquias y haciendas que el lector reconoce como suyas. A su vez, al organizar un repositorio de tipos y escenas, el costumbrismo abrió el camino para la deriva realista de fin de siglo, de la que el romanticismo tardío (por ejemplo, en el gusto masivo por Julio Flórez) tomó recursos de observación y tono.

En síntesis, el costumbrismo no fue un adorno del romanticismo, sino su infraestructura: periódicos, tertulias y antologías crearon un ecosistema donde la emoción romántica podía encarnarse en situaciones, hablas y paisajes locales. Gracias a ese andamiaje, María y otras obras románticas pudieron convertir la naturaleza en correlato afectivo y, simultáneamente, en escenario social inteligible; y la lírica, nutrirse de ritmos y dicciones que ampliaron el campo de lo decible en clave nacional.

Géneros y formas de expresión

El romanticismo colombiano se manifestó especialmente en la lírica y la narrativa. La poesía acoge tonos íntimos, filosóficos y cívicos; explora la religiosidad (y sus crisis), el destino y el dolor amoroso, y ensaya metros y registros diversos, como ilustra la obra de Rafael Pombo y, ya hacia el final del periodo, el “romanticismo tardío” de Julio Flórez.

En narrativa, la novela sentimental y social cristaliza el programa romántico al integrar trama amorosa, paisaje y comentario cultural. María de Isaacs se reconoce como una de las novelas más influyentes del siglo XIX hispanoamericano por la síntesis que logra entre emoción y representación del país, lo que explica su perdurable canonización.

Autores y obras representativas

- Jorge Isaacs (1837–1895). Poeta y narrador, autor de María (1867). La novela eleva el paisaje vallecaucano a correlato de los afectos y, al mismo tiempo, exhibe el tejido social de la hacienda y de la vida familiar. Su éxito continental, atestiguado por su recepción crítica y editorial, la convirtió en obra de referencia para entender el romanticismo hispanoamericano.

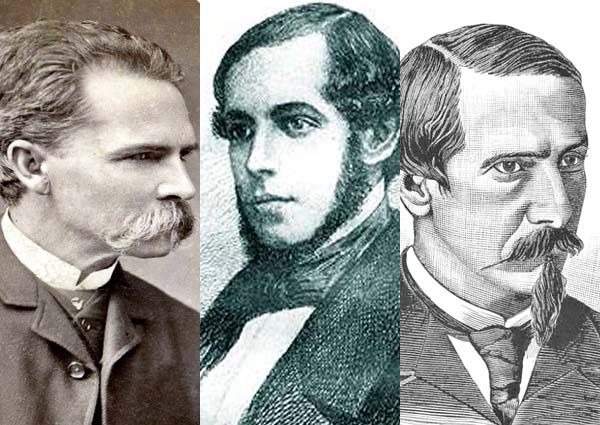

- Rafael Pombo (1833–1912). Aunque célebre por su poesía infantil, es un poeta mayor de la tradición nacional. En “Hora de tinieblas” —poema juvenil de fuerte densidad existencial— la reflexión metafísica y la crisis religiosa revelan la hondura filosófica del romanticismo colombiano, lo que la crítica ha subrayado por décadas.

- José Eusebio Caro (1817–1853). Poeta, periodista y pensador, figura central de la primera corriente por su tono cívico y su intervención en la esfera pública. Su obra poética y filosófica marca la transición del neoclasicismo al romanticismo y testimonia la imbricación entre literatura y política en la década de 1840–1850.

- Gregorio Gutiérrez González (1826–1872). Su Memoria del cultivo del maíz en Antioquia (1866) es una rareza celebrada: poema didáctico que, desde la materia agrícola, construye paisaje, habla regional y nación literaria. Prueba de cómo el romanticismo colombiano se cruza con lo costumbrista y con proyectos culturales de afirmación regional.

- Candelario Obeso (1849–1884). Pionero de la poesía “negra” en Colombia con Cantos populares de mi tierra, incorporó voces, ritmos y sensibilidades afrodescendientes al repertorio nacional. Su obra añade al romanticismo una perspectiva popular y racializada que complejiza la identidad literaria del país.

- Epifanio Mejía (1838–1913) y Julio Flórez (1867–1923). Mejía, autor de la letra del Himno de Antioquia, encarna una lírica íntima y regionalista; Flórez, por su parte, consolida un “romanticismo tardío” de tono sombrío y sentimental, muy influyente en el gusto popular de finales del XIX y comienzos del XX.

Línea de tiempo del Romanticismo en Colombia (1810–1900)

- 1810–1832: Independencia y nueva organización estatal. Comienza la gesta independentista en 1810; tras la disolución de la Gran Colombia (1830–1831), nace el Estado de la Nueva Granada. La Constitución neogranadina de 1832 ordena el marco institucional inicial, base del clima de debates cívicos donde madurará la primera corriente romántica.

- 1839–1842: Guerra de los Supremos. Primera guerra civil de la república, detonada por conflictos en torno a conventos menores y con fuerte trasfondo regional y religioso. La polarización política alimenta en los escritores temas patrióticos, cívicos y de caos social —rasgos visibles en la primera corriente romántica (1830–1860).

- 1840s–1850s: De lo neoclásico a lo romántico (transición estética). Autores formados en el neoclasicismo (p. ej., José Eusebio Caro) desplazan el énfasis hacia la subjetividad y la patria; conviven formas clásicas con un tono más emotivo y político. En paralelo, se instalan periódicos y círculos literarios que ensanchan el público lector y la discusión cívica

- 1853: Constitución liberal y libertades. La Constitución de 1853 consagra libertades individuales (incluida la de imprenta y avances en juicio por jurados), reforzando un espacio público propicio para la polémica cultural y el ensayo poético-político. Este entorno jurídico facilita la circulación de obras con tono crítico y sentimental.

- 1863: Constitución de Rionegro y federalismo radical. La Constitución de 1863 configura una confederación de nueve estados soberanos, con amplia autonomía y énfasis en derechos individuales. El federalismo y las reformas liberales reorientan debates sobre nación e identidad, a los que el romanticismo responde con introspección y crítica social.

- 1866: Poema científico y nación rural. Gregorio Gutiérrez González publica Memoria del cultivo del maíz en Antioquia (1866), poema didáctico que convierte el trabajo agrícola, el habla regional y el paisaje andino en materia estética. Es un nudo entre romanticismo y costumbrismo: naturaleza, saber práctico y voz local.

- 1867: Publicación de María de Jorge Isaacs. Impresa en mayo de 1867 en Bogotá (imprenta de José Benito Gaitán), María articula amor trágico, paisaje vallecaucano y crítica social; se convierte en la obra cumbre del romanticismo colombiano y referencia continental. Su recepción y reediciones consolidan el canon.

- 1876–1877: Guerra civil y giro melancólico. El conflicto de 1876–1877, con fuerte participación clerical y regional, intensifica el clima de inestabilidad. La poesía de la segunda corriente (1860–1880) acentúa melancolía e introspección, al tiempo que mantiene la crítica a tensiones sociales y religiosas.

- 1877: Cantos populares de mi tierra, de Candelario Obeso. Publicado en Bogotá, Imprenta de Borda (1877), el libro de Obeso incorpora ritmos, léxico y sensibilidad de los bogas del Magdalena, elevando lo popular y afrodescendiente al corazón de la lírica nacional. Es pieza clave del cruce romanticismo–costumbrismo.

- 1880–1886: Regeneración y Constitución de 1886. La Regeneración (liderada por Rafael Núñez; redacción de Miguel Antonio Caro) culmina en la Constitución de 1886, que recentraliza el poder y redefine la relación Estado–Iglesia. El viraje político marca el tramo final del siglo, condicionando tonos y temas de la lírica tardorromántica.

- 1880s–1900: Romanticismo tardío y popularidad. En este cierre del siglo, Julio Flórez encarna un romanticismo tardío, sombrío y de gran llegada pública, entre el bohemio y el meditativo, muy leído en plazas y tertulias. Su recepción confirma la persistencia del gusto romántico en la cultura impresa y oral de fin de siglo.

Guía de Lecturas recomendadas de literatura del romanticismo colombiano

Ruta narrativa (identidad, paisaje y sociedad)

1) Jorge Isaacs, María (1867)

Obra cumbre del romanticismo colombiano. Más allá del amor trágico, lee el Valle del Cauca como correlato emocional y social: hacienda, jerarquías, rituales domésticos y memoria se entrelazan para darle espesor al sentimiento. Fíjate cómo la naturaleza “responde” a los estados de ánimo y cómo la novela eleva lo local a categoría simbólica.

Sugerencia de lectura: alterna capítulos contemplativos con los de conflicto y registra cuándo el paisaje deja de ser mero escenario. Útil comparar la voz narradora frente a la mirada de Efraín sobre la familia, la enfermedad y la imposibilidad del amor: ¿qué dice eso de la nación que se está imaginando?

2) Eugenio Díaz Castro, Manuela. Novela bogotana (1856; en prensa desde 1858)

Laboratorio de fusión entre costumbrismo (trajes, bailes, habla popular, escenas urbanas y rurales) y sensibilidad romántica. Lo sentimental se sostiene en una textura social verosímil que captura ritmos y tensiones de la vida de mediados de siglo.

Qué observar: la serialización (publicación por entregas) moldea el suspense y la construcción de tipos; anota cómo los “cuadros” de vida cotidiana anclan el pathos en situaciones concretas. Úsala para comparar “ciudad vs. campo” como ejes de identidad.

Ruta lírica (intimismo, filosofía y nación)

3) Rafael Pombo, Poesías (selecciones) — con foco en “Hora de tinieblas”

Pombo no es solo autor infantil: en su lírica aparece la densidad metafísica del romanticismo (fe, duda, angustia, destino). “Hora de tinieblas” es clave para ver cómo la crisis religiosa se vuelve música y pensamiento.

Cómo leer: subraya la musicalidad (aliteraciones, paralelismos) y el juego entre devoción y escepticismo. Compáralo con poemas más “cívicos” para ver el arco entre intimismo y espacio público.

4) José Eusebio Caro, Poesías y escritos (selección)

Figura de la primera corriente: puente entre neoclasicismo y romanticismo. Su poesía y prosa cívica revelan un yo emotivo que piensa a la vez la patria, la moral y la libertad.

Pista de lectura: atiende los procedimientos retóricos heredados de la tradición clásica (orden, simetrías, máximas) y cómo se “aflojan” para dejar entrar emoción, duda y debate.

5) Julio Flórez, Horas / Flores negras (selección de poemas)

Ejemplo de romanticismo tardío: melancolía, destino, amor y muerte con enorme resonancia popular hacia finales del XIX e inicios del XX.

Qué observar: la popularidad como dato estético —poesía recitada en plazas y tertulias— y la intensificación del tono elegíaco. Útil para ver cómo el romanticismo pervive más allá de su “periodo clásico”.

6) Epifanio Mejía, Poesías (incluido el Himno de Antioquia)

Lírica íntima y regionalista: paisaje y pertenencia construyen “países interiores”. Su dicción depurada muestra el giro de la segunda corriente hacia una estética más contenida.

Cómo leer: rastrea léxico regional y correlatos emocionales del entorno. Conecta con Gutiérrez González para ver cómo región y nación dialogan.

7) Candelario Obeso, Cantos populares de mi tierra (1877)

Pieza imprescindible para entender la ampliación del mapa de voces: incorpora ritmos y hablas afrodescendientes (los bogas del Magdalena), desplazando el centro de enunciación hacia sujetos populares.

Qué observar: oralidad, musicalidad rítmica y punto de vista. Úsalo para discutir raza, región y nación dentro del romanticismo, y el paso hacia agendas de representación más inclusivas.

Ruta base: costumbrismo y archivo cultural

8) Gregorio Gutiérrez González, Memoria del cultivo del maíz en Antioquia (1866)

Poema “didáctico” que vuelve saber agrícola y habla regional en materia estética. Aquí el paisaje no sólo refleja emociones: es economía, técnica y comunidad.

Cómo leer: identifica enumeraciones, imágenes y términos técnicos que construyen una épica de lo cotidiano. Conecta con poemas líricos para ver cómo la emoción se asienta en trabajo y región.

9) José María Vergara y Vergara (ed.), Museo de cuadros de costumbres y variedades (1866)

Antología monumental de cuadros de costumbres (97 piezas): fija un archivo de escenas, tipos y hablas que funcionó como infraestructura para la narrativa y la lírica románticas.

Qué observar: la arquitectura editorial (prólogos, orden, tipificación) y el programa de “literatura nacional”. Útil para preparar lecturas comparadas con Manuela y María.

10) El Mosaico (1858–1872), selección de números

Revista/tertulia que articuló ecosistema lector para poesía, crítica y novela por entregas. Permite ver en tiempo real cómo circulaban los textos y cómo se debatía lo nacional.

Cómo leer: revisa editoriales y secciones de costumbres; identifica el tono cívico y el diálogo con la actualidad. Funciona como contexto para entender por qué el romanticismo colombiano “respira” costumbrismo.

Preguntas Frequentes sobre el Romanticismo en Colombia (FAQ)

¿Cuál fue el contexto histórico y político del Romanticismo en Colombia?

Surgió tras la Independencia (1810) y en medio de guerras civiles del siglo XIX. La inestabilidad y la construcción del Estado impulsaron temas patrióticos, cívicos y existenciales, y un interés por definir una identidad nacional propia.

¿Cómo influyó la inestabilidad política en la obra de los autores?

Marcó el tono de muchas obras: exaltación de la patria, crítica social y melancolía. Los escritores usaron la literatura para pensar orden, libertad, religión y educación en un país que buscaba estabilidad.

¿Cuáles son las características principales del romanticismo colombiano?

Subjetividad e intimismo; libertad creativa; nacionalismo y exaltación de lo popular; naturaleza como correlato emocional; tensión vida-muerte; y un cruce constante con el costumbrismo que ancla la emoción en lo cotidiano.

¿En qué géneros se manifestó principalmente el romanticismo en Colombia?

En la lírica (poesía íntima, filosófica y cívica) y en la narrativa, especialmente la novela sentimental y social. Ambos géneros integran paisaje, afecto y comentario cultural.

¿Quiénes fueron los principales representantes, además de Jorge Isaacs?

Rafael Pombo, José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía, Candelario Obeso y Julio Flórez, entre otros. Cada uno aportó matices: del civismo a la introspección, de lo regional a lo popular y afrodescendiente.

¿Qué importancia tuvo Rafael Pombo dentro del movimiento?

Además de su poesía infantil, su lírica revela una veta metafísica: crisis de fe, destino y sentido. Es un puente entre lo íntimo y lo cívico, y una figura central para entender la segunda corriente romántica.

¿Qué temas inspiraron a los escritores románticos en Colombia?

Amor idealizado y desengaño, destino y muerte, patria y ciudadanía, religión y duda, así como costumbres y hablas regionales. El paisaje expresa y amplifica esos conflictos.

¿Qué obras son representativas y por qué María es la cumbre?

María (1867) de Jorge Isaacs condensa amor trágico, paisaje vallecaucano y crítica social, convirtiéndose en emblema del movimiento. También destacan Manuela (Eugenio Díaz), Cantos populares de mi tierra (Obeso) y Memoria del cultivo del maíz (Gutiérrez).

¿Cómo se relacionan romanticismo y costumbrismo en Colombia?

El romanticismo “respira” costumbrismo: cuadros de costumbres, hablas y tipos sociales dan verosimilitud a la emoción. Gracias a prensa y antologías, lo popular y regional se vuelven soporte de la sensibilidad romántica.

¿En qué se diferencia el romanticismo colombiano del europeo?

Aquí el paisaje no solo es ideal natural: funciona como espejo emocional y marco social (hacienda, río, trabajo). Además, la fusión con el costumbrismo y la agenda cívica nacional lo distinguen del modelo europeo.